Du grec ηθική [ἐπιστήμη] / êthikế [epistếmê], « la science morale », de ἦθος / êthos, « lieu de vie ; habitude, mœurs ; caractère, état de l’âme, disposition psychique » via l’adjectif latin ethicus, « qui concerne la morale, éthique ». Ce terme est parfois synonyme de moral puisque ce dernier mot a été utilisé pour traduire le concept d’éthique des philosophes grecs antique. (Wikipedia).

L’éthique, c’est être à la hauteur de ce qui nous arrive.

Gilles Deleuze

Ethiquethon !

Selon les écoles et selon les écrits, il est difficile parfois de distinguer la morale de l’éthique. Pour des questions de rapidité, je considère que les comportements éthiques se fondent sur « une morale », et que la morale, pour être reconnue et exister dans l’espace social, a besoin d’une « transcendance » qui en fixe les principes.

L’éthique a besoin d’un IL référant extérieur – absent dans l’échange, mais commun à ceux qui échangent – pour sortir d’une logique purement contractuelle ou d’une logique égotiste – expression individualiste dans une éthique des droits. Je citerai Dany-Robert Dufour, On achève bien les hommes. De quelques conséquences actuelles et futures de la mort de Dieu, 2005 :

Le il doit donc figurer comme pure origine possible du rapport je–tu. Je fais en somme l’hypothèse que parler sert à créer du grand Sujet. En effet, quel que soit le type de récit en jeu, il faut qu’apparaisse un temps où le il semble à l’origine de l’allocution. Et, pour qu’il en soit ainsi, il n’y a qu’une solution : qu’il soit construit comme étant à lui-même sa propre origine. En fin de compte, cet ensemble trinitaire se présenterait donc de la façon suivante, avec une boucle autoréférentielle sur le il. Je fais donc l’hypothèse que toutes les occurrences du il que les sociétés de néotènes se sont données au long de l’Histoire présentent un caractère sui-référentiel ou unaire qui, en enroulant l’origine sur elle-même, permet de faire office, d’origine absolue2. (2005:131).

2 J’entends par « unaire » une proposition où, au lieu d’avoir sujet et prédicat différents comme dans « A est l’origine de B », ils sont identiques et forment un seul et même terme comme dans «A est à lui-même sa propre origine ».

Pour approfondir la réflexion, voir également, de Dufour, Les Mystères de la trinité, 1990 (n.p.c. avec le mystère de la Trinité)

Originellement, l’éthique est une discipline philosophique portant sur les jugements moraux – on parle aussi de philosophie morale philosophie morale. C’est une réflexion fondamentale des groupe sociaux s’identifiant comme tels, afin d’établir leurs normes, droits, devoirs et interdits.

C’que l’éthique t’es : un mot amibe !

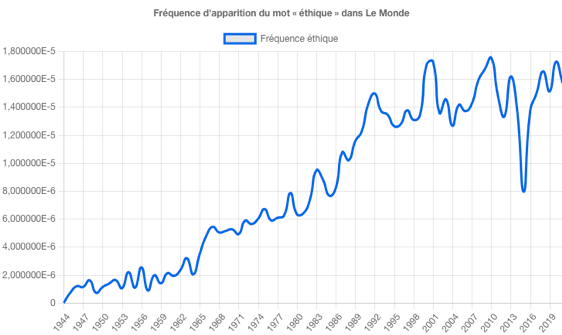

Comme pour les mots « paradigme », Concept », etc., on note actuellement une inflation du recours au terme « éthique ».

Et, comme je l’écrivais en 2014 (Droits de l’O.H.M. et Devoir d’humanité),

« Le linguiste Uwe Pörsken définit un « mot plastique » (ou « mot amibe ») comme ayant d’abord appartenu à la langue courante, où il possède un sens clair et précis, puis d’avoir été utilisé par la langue savante avant d’être repris aujourd’hui par la langue des technocrates dans un sens si extensif qu’il ne signifie plus rien, sinon ce que veut lui faire dire le locuteur individuel qui l’emploie. »

Nous sommes donc loin de la « transcendance minimale » assurant à chacun la certitude de « quoi on parle ».

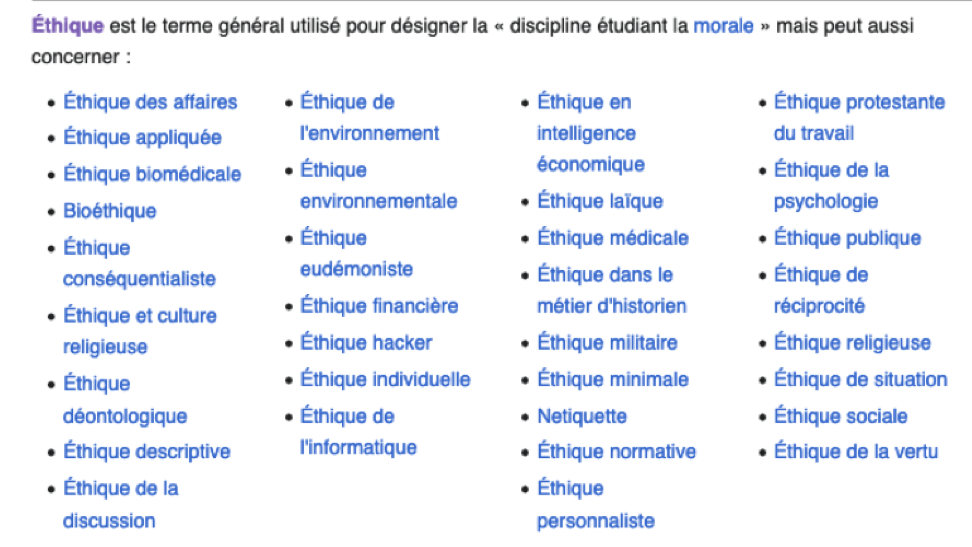

Une recherche sur Wikipedia, à l’époque, sur « Ethique », donnait les résultats suivants

Je ne ferai pas de commentaires sur c’que l’étique donne comme os à ronger, en termes de pléonasmes, oxymores.

Jusqu’à encore récemment, et ce, depuis Aristote, IVe siècle avant J.-C., l’éthique consistait à exercer sa volonté individuelle pour se conformer aux règles collectives que définissaient la morale (règles connues de tous).

La révolution nominaliste des XIIIè et XIVè siècles.

Dieu (auto-engendré – Ehyeh Asher ehyeh) a créé le monde par un acte de sa volonté. Dieu a créé l’homme à son image. La volonté de l’homme est égale à la volonté de Dieu. Après Dun Scot et Ockham, l’homme, fondé comme individu, est l’égal de Dieu. Il n’a pas à suivre la volonté de Dieu et peut exercer son libre-arbitre.

À l’époque des Lumières – qu’on appelle aussi début de la Modernité – l’homme, par l’exercice de sa volonté, met en action sa raison. L’exercice est individuel, mais le projet reste collectif. Dans le Contrat Social, Rousseau élabore le concept de Volonté générale : dans chaque individu il existe une motivation à oublier les intérêts individuels pour faire tenir ensemble le projet collectif.

Cette période de la vie des idées débouche sur une éthique des droits qui trouvera son accomplissement dans la déclaration des droits de l’homme. Cette éthique se concrétise dans le droit européen en rabattant l’éthique sur ne pas faire du tort et la définition du respect de la dignité individuelle – charte européenne. Voir Mark Hunyadi. Le second âge de l’individu. Pour une nouvelle émancipation. 2023) Remarque : aujourd’hui, les droits se caractérisent plus par ce qu’ils représentent plutôt que par ce qu’ils font. Je peux, dans la rue, consoler un SDF en lui disant qu’il a un droit au logement.

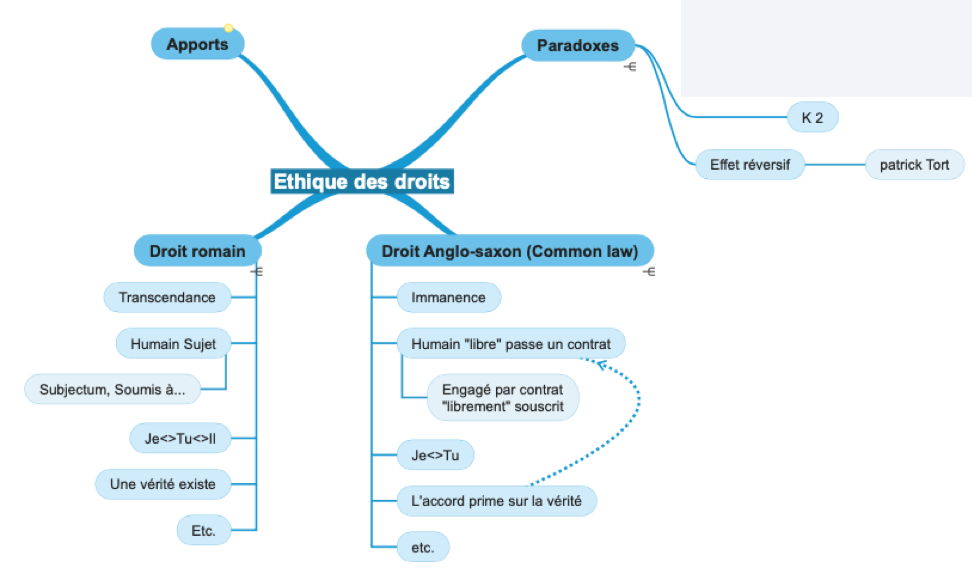

Du droit romain au Common law

Effet important de ce changement, sur la justice telle qu’elle se pratique/se pratiquera : nous sommes passés du droit romain au droit anglo-saxon (Common Law).

Dans l’ascension du K2, des « alpinistes », qui ont payé pour arriver au sommet, enjambe le corps d’un autre « alpiniste » en train de mourir, ou déjà mort. La morale ne pèse pas lourd, comparée à l’accord contractuel et aux liquidités qui l’on consacré.

Parmi d’autres exemples, si l’on considère les cas de Strauss-Kahn et de Trump, la question n’est pas de savoir si ce qu’ils ont pu commettre est moral ou non. Le point important est qu’ils ont obtenu un accord contractuel, financier, ce qui les dispense d’être soumis aux jugements d’une « décence ordinaire ». La vérité n’est plus ce dont il faut se rappeler, mais ce que le Common Law permet contractuellement d’oublier.

Le fleuve des enfers, Léthé (le fleuve de l’oubli pour les morts), est désormais rempli de la liquidité des vivants.

Ces exemples montrent que l’humain n’est plus désormais sujet (subjectum), soumis à une transcendance, mais « libre » de passer des contrats. Le rapport contractuel, supposé d’égalité, est adossé à une éthique des droits : fin de la transcendance, place à l’immanence. Fin de la vérité désormais recouverte par les clauses contractuelles.

On réclame l’éthique (et on s’en réclame) et on a perdu la common decency. Dans le Common law, c’est la connaissance du/des droits qui compte, et pas la décence.

Chute de la poutre verticale de la croix !

En bioéthique, le Leitmotiv éthique est résumé par Primum non nocere (avant tout, ne pas nuire). Mais un tel principe, ça donne quoi dans le cadre d’une revendication individualiste validée par une « éthique des droit » ? un slogan de moral washing ? – Voir, à ce propos, Marc Hunyadi reprenant la notion de « effet réversif » à Patrick Tort, pour parler de l’éthique des droits.

Dieu est mort, remplacé par le Marché. L’auto-généré Dieu (ehyeh asher ehyeh) cède la place à l’auto-généré Argent, super fétiche, objet de toutes les croyances. Fin de la transcendance. L’immanence du Marché est posée comme « transcendance sur terre, » mais… le Marché est incapable de produire du symbolique. Or… L’Humain, le Néotène, a besoin de symbolique, seconde nature qui permet de (sur) vivre dans la première nature.

L’effet réversif

Pour un humain « en besoin », l’éthique des droits participe, en la permettant, à sa construction comme individu.

Pour l’humain « en désir », l’éthique des droits le maintien, en l’indifférenciant, comme « dividu » dans le troupeau des ego-grégaires.

R.I.P.

Dans les automobiles, on tolère beaucoup trop les semi – conducteurs !

Aymé Shaman, hésitant devant un véhicule électrique