L’anthropologie m’a appris que toutes les sociétés humaines ont une économie, mais que toutes les économies n’ont pas (« n’avaient pas », devrais-je dire car Lagarde ne se rend pas) une banque centrale. Souvenirs de l’Essai sur le don de Marcel Mauss, de Georges Bataille avec la notion de part maudite, de Schumpeter (la destruction créatrice pouvant être vue comme un potlach utilitariste, c’est-à-dire sans dimension symbolique). De mon point de vue, ce qui se passe dans l’analyse n’est pas d’ordre monétaire, mais de l’ordre du don et du contre-don.

La règle sociale primordiale constitutive de toute société, selon Mauss (1924) : « la triple obligation de donner, de recevoir et de rendre ». L’utilité et l’intérêt ne sont pas les moteurs de la relation sociale. Le don est au fondement du lien social, ce qui ne veut pas dire qu’il soit gratuit, sans motif, sans raison d’être, sans « intérêt ».

L’intérêt et l’utilité du don ne sont pas du registre marchand, spéculatif ou comptable. Ce n’est pas le profit qui est recherché ou la satisfaction d’un intérêt propre. Et pour faire société, pour le lien social, mieux vaut avoir à faire à des sujets qu’à des Ego.

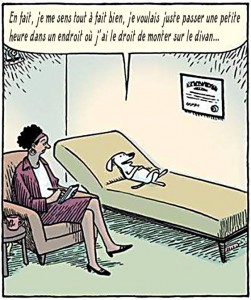

C’est pourquoi je ne place pas l’analyse dans un espace monétaire. J’y reçois de l’argent en payant avec de la monnaie, mais en ne payant pas qui je crois (et c’est pourquoi il est important de « donner » soi-même de la monnaie à l’analyste).

En 2014, j’écrivais :

Dans Portrait du grand Sujet, Dufour le montre fort bien : la présence à soi de « je » ne peut se vivre que dans un rapport de coprésence avec « tu ». S’ils parlent, c’est d’une absence, le « il », mise à distance sur laquelle ils sont d’accord et où se joue l’activité symbolique.

Sans objet de désir, sans cet Autre, grand Sujet, à quoi le sujet (subjectus) est-il soumis ? « Le langage n’est pas un «instrument» pour l’homme, c’est tout simplement son milieu naturel. Or lorsqu’un sujet parle, il dit nécessairement “je“ à un “tu“ à propos de “il“. C’est dans un dispositif trinitaire que les prétendants au dialogue doivent entrer s’ils veulent parler ».

« La symbolisation commence à partir du moment où l’on peut représenter ce qui est absent, c’est-à-dire le rendre à nouveau présent. Dire “il“ revient à re-présenter, c’est-à-dire à présentifier l’absence. Symboliser, c’est pouvoir parler de l’absent, pouvoir ramener et re-présenter “ici“ ce qui est “là“. » (Dufour, 2001a).

Dans l’analyse, je (JE) donne de la monnaie à un analyste (TU), et ça me rapporte de l’argent (transfert à la recherche de fond – sans s – Sortie du silence qui, Hors, devient Or). L’analyste reçoit de la monnaie et ça lui coûte ce qu’il prenait pour argent content – comptant – contant (contre-transfert de fond – Sortie du silence qui, Hors, devient Or). Ce qui peut amener l’un ou l’autre, ou les deux, à toucher le fond.

Le premier paye pour ce qu’il n’était pas forcé de raconter et l’autre pour ce qu’il n’était pas obligé d’écouter : chacun paye le passage sur la voie du Sujet et l’un comme l’autre doit savoir que « ça coûte ! ». Prix à payer pour trouver la voix (et dire que certains veulent réformer l’orthographe !)