Pour une utopie économique concrète, vers la pantopie...

Il nous apprend à oublier la réalité au lieu de la changer, à oublier le passé au lieu de l’écouter et accepter l’avenir au lieu de l’imaginer.

Eduardo Galeano.

Une histoire vraie

Une histoire (vraie) : 1977 ou 1978, aux alentours de 21- 22 heures, sur la terrasse de la cathédrale, à Lausanne, fête du Parti du Travail (PdT). Un parti d’obédience communiste, célébrant son existence à cet endroit, nous sommes obligés de constater que la neutralité helvétique réalise de grandes choses !

Deux militantes discutent /débattent intensément. Passant à côté de, je surprends une bribe de conversation : « tu peux me raconter ce que tu veux. Je préfère de faire traiter de « stalinien » que d’« utopiste ». »

Dieu pouvait désormais apparaître au détour d’un vitrail : j’aurais mérité de me lever, au matin de cette journée ! Je préfère donc désormais la Pantopie (du grec pan, partout, et tòpos, lieu). Et même si j’ai écrit un jour que « ailleurs est nulle part, puisque ici est partout », je privilégie le partout au nulle part.

Michel Serres, en 1993, utilisait le mot Pantopie pour dire que « tous les lieux sont en chaque lieu et chaque lieu en tout lieu ». Mon choix du mot est ici plus restreint : j’en avais assez de me faire traiter d’utopiste par des « réalistes » ou des « pragmatistes ». Place à la pantopie, sous la bienveillance de Michel Serres !

Pourquoi utopie concrète ?

Tout ce qui est proposé existe et il serait possible de mettre en place rapidement des changements. Néanmoins, cela reste du domaine de l’utopie par ce que des intérêts privés et des idéologies, pour conserver les privilèges des rentes de situation, mettrons tout en œuvre pour faire échec aux propositions. Rappelons que l’expression « utopie concrète » a été inventée par le philosophe allemand Ernst Bloch. Dans son livre Le Principe espérance, il écrit que les utopies concrètes permettent de déceler dans le réel « l’anticipation réaliste de ce qui est bien ».

Le pragmatisme égoïste.

Dans un environnement de judiciarisation et d’éthique des droits, l’atteinte à « la liberté individuelle » sera beaucoup évoquée par les pragmatistes revendiqués. Et comme beaucoup de mesures ne fonctionnent que mises en place « partout et en même temps », tous les moyens seront bons pour entraver l’exercice.

Il ne faut pas non plus sous-estimer l’aptitude de l’esclave à se rêver maître : les privilèges d’un système savent toujours créer l’alliance avec les exploités pour rester en place – il n’y a qu’à voir la facilité avec laquelle des « riches » peuvent prendre la tête de mouvements populistes en se faisant passer pour « pauvres ».

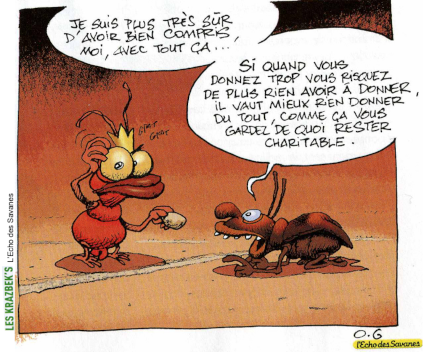

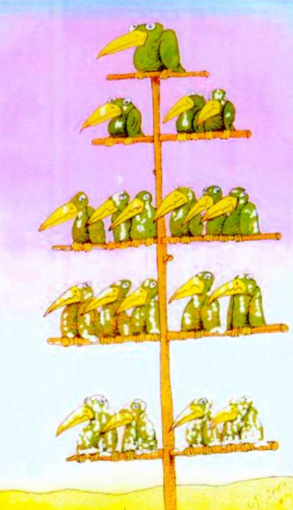

Toujours se rappeler du principe de Molussie : « Si tu veux un esclave fidèle, offre lui un sous esclave. » (Gunther Anders). Mais toujours penser que le principe de servitude volontaire décrit par La Boétie fonctionne dans un système hiérarchique et répressif. Ne pas oublier que la servitude, dans les réseaux, est rhizomatique : auto-répression, dans le rapport à ce que l’on risque de déclencher – être rejeté par ceux qui nous « like ». Cette dernière remarque n’empêche pas Trump d’avoir besoin des Mexicains, Blocher des réfugiés et de l’Europe, etc.

Ne pas se préoccuper qu’il existe des riches et des pauvres mais se préoccuper des méthodes de redistribution (autre que le ruissellement).

j’ai sélectionné quelques secteurs qui peuvent avoir directement et relativement rapidement une influence sur la redistribution ou sur les moyens de cette redistribution. Je les évoquerai elle présenterait, à tour de rôle, ces prochains temps. Le premier de ces points Impose de changer notre regard sur la rétribution du crédit – quitte a revenir à une position très « religieuse ».

Réintroduction de lois contre la spéculation et l’usure.

On lira (avec intérêt[s]), sur le blog de Paul Jorion, les articles de Zébu sur Le prêt à intérêt (I) : Petite histoire française du prêt à intérêt. Quelques brefs extraits.

Ainsi, dès le 2 octobre 1789, puis par décret du 12 octobre, pendant que l’Assemblée nationale s’installait à Paris et après les journées d’octobre, les députés ont voté des dispositions qui pour la première fois permirent de stipuler dans des contrats de prêt des intérêts sur la base du taux légal, lequel était de 5%, pour les particuliers et librement pour le commerce. Cette véritable révolution, 1000 ans quasiment jour pour jour après l’institution juridique de l’interdiction du prêt à intérêts, passa quasiment inaperçue mais eut d’importantes répercussions économiques et politiques, en particulier sur l’émergence d’une classe de spéculateurs pendant la Révolution qui contribua à la dégradation économique, sociale et politique en France.

[…]

Napoléon fut d’ailleurs très explicite sur la question du prêt à intérêts : « Le Tribunal de commerce de Paris vient de faire une chose scandaleuse, en accordant à M. Seguin quatre millions d’intérêts, sur le pied [taux] de quarante-deux pour cent. Les économistes ont fait de l’homme une brute en soutenant que sa conscience ne pouvait être affectée par la déclaration d’un intérêt légal. (…) Je voudrais qu’on appliquât aux prêts à intérêts le principe de la lésion pour outre-moitié, et qu’on examinât s’il ne convient pas de fixer le taux de l’intérêt légal, entre particuliers, à cinq pour cent, et entre commerçants, à six pour cent ». Se basant donc sur le taux d’intérêt qui est défini pour la rente foncière, Napoléon détermine donc ce qui sera inscrit par la suite dans le Code civil concernant le prêt à intérêt :

- le taux d’intérêt doit être défini par le pouvoir politique et non par le rapport de force social, sauf à vouloir faire des hommes des brutes,

- celui-ci doit pouvoir être fixé pour les particuliers comme pour le commerce,

- Napoléon est même favorable à appliquer au prêt l’ancien principe romain de la lésion d’outre-moitié.

[…]

Malgré donc l’interdiction constante et réitérée religieusement, moralement et juridiquement de l’intérêt d’abord, puis ensuite de la force de la loi comme principe de définition face au marché, la question des intérêts dus au prêt a toujours trouvé des dérivatifs puis des relais politiques qui ont finalement permis au crédit d’être rémunéré.

Face aux coups de boutoir des partisans du prêt à intérêt, certains se sont mobilisés avant même que la loi de 1807 ne soit abrogée sur une utopie concrète, qui sera reprise sous diverses formes des décennies après : le crédit gratuit. Mais d’ores et déjà, cette utopie partait du constat que l’interdiction de l’intérêt n’était plus de mise et que seule perdurait la régulation par la loi comme principe de ‘justice civile’, comme le déclara Napoléon. De fait, le cadre avait ainsi irrémédiablement changé depuis la révolution de 1789.

Pour changer le prêt à intérêt, il fallait donc pour ces utopistes transformer la société. La lecture de L’Argent, mode d’emploi, de Paul Jorion est également très instructive.

Suppression effective des paradis fiscaux.

A suivre

Ré-introduction de « vrais taux » d’imposition.

A suivre

Imposition des transactions financières et du High frequency traffic.

A suivre

Gratuité des communs – Quotas (transports, énergie et eau) – Surfacturation des dépassements.

A suivre

Revenu universel / Versement d’un capital pour toutes et tous.

A suivre

© L’Echo des Savanes (entre 2004 et 2008?)

Les bases de la croissance imposent que se détruisent les bases de la croissance pour permettre la croissance… Ouroboros !

Aymé Shaman, en quête.