Les textes générés par mes SMS et différentes applications m’enferment dans mon vocabulaire. Par facilité, je reprendrai mes formulations précédentes, m’enfermant dans une novelangue dont Orwell ne pouvait pas même rêver et que je ne pourrai même pas détester puisque c’est « moi » qui l’aurai créée.

J’ai dit dans l’école que l’intellect était plus noble que la volonté, bien qu’elles appartinssent l’une et l’autre à cette lumière. Un maître a dit alors dans une autre école que c’était la volonté qui était plus noble que l’intellect […].

Maître Eckhart, Traités et sermons. Sermon 9.

À l’origine du nominalisme

Le théologien écossait Jean Duns Scott (1266-1308), qui influencera beaucoup Guillaume d’Ockham, est à l’origine de ce mouvement théologique.

La différence entre Dieu et les créatures n’est pas une différence d’être, comme chez Thomas d’Aquin (que défendra Maître Eckhart), elle tient à ce que Dieu est infini et la créature finie. Les deux sont sur un même plan ontologique.

Duns Scott élabore une métaphysique de la singularité basée sur le concept d’individuation.

Son éthique met l’accent sur la volonté personnelle. Avant Duns Scott, la question éthique n’était pas de savoir si l’homme agissait ou non librement, mais s’il agissait selon les principes du bien : il s’agissait d’accorder le désir et la raison pour « bien agir », les normes de la morale étant théologiquement fixées. Cette morale était donc sans liberté et sans volonté.

Portrait © Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Duns_Scot

La révolution nominaliste.

Cette révolution – que certains n’hésitent pas à considérer comme la principale, voir la seule véritable révolution au plan des idées, dans le monde occidental – est à l’origine de l’empirisme, du rationalisme, du libéralisme économique et politique.

Le libéralisme est, avant tout, à l’origine de l’individualisme, lui-même à la base de tous les principes de la modernité.

L’importance de cette révolution, on ne s’en est aperçu que rétrospectivement, une fois que le nominalisme est sorti du cadre qu’il a vu naître – la théologie – et qu’il a développé les conséquences et caractères découlant de ses principes philosophiques.

Conséquences puissamment émancipatrices : conditions de conquête de la raison humaine, au service de la volonté, par elle-même !

Du nominalisme découle la notion d’individu, un individu doté d’une volonté et d’une raison. Doté de volonté et de raison, c’est-à-dire que l’individu est capable de poser lui-même ses propres fins : il entre en concurrence directe avec Dieu – sa volonté de liberté outrepasse l’obéissance à des commandements.

Les humains nominalistes que nous sommes devenus obéissent au slogan : la liberté de la volonté ! Cette volonté est de même essence que la toute-puissance divine et elle aura désormais préséance sur la raison. Elle sera à la base de l’éthique des droits qui fonde notre monde actuel – où la justice ne fait plus référence à une quelconque morale, mais à des accords contractuels entre des individus.

Marc Hunyadi, 2023, Le Second âge de l’individu. Pour une nouvelle émancipation.

La Création est sans fondement, sans justification : Il [Dieu] n’a pas voulu les choses parce qu’elles sont vraies ou bonnes, mais elles sont vraies ou bonnes parce qu’Il les a voulues ainsi. À nous de les découvrir, de les observer, de les expliquer telles qu’elles ont été créées, sans raison autre que d’avoir été voulues tel qu’elles sont.

Il ne s’agit plus pour l’intelligence humaine de comprendre l’essence des choses telles qu’elles peuvent être découvertes par la raison contemplative, mais de les décrire individuellement telles qu’elles fonctionnent réellement, à travers les informations qui nous parviennent par les sens.

Si cette contingence radicale de la Création ouvre donc les portes de l’intelligence humaine à la découverte empirique de la nature (en premier lieu, avec Galilée), elle prive simultanément la morale de tout fondement dans l’ordre naturel des choses. (Hunyadi, 2023:31-32).

Sans références externes, la morale n’est plus conforme à un ordre préexistant. Elle se transforme en un engagement en faveur de quelque chose à quoi l’on consent d’obéir.

Dans un tel contexte, peut-on encore parler de alternatives facts, de fake news, etc. ? Ne faudrait-il pas plutôt y voir là les moyens dont se dote une morale pour pouvoir se pratiquer ?

La pensée nominaliste a certes réussi à faire voler des avions, mais elle veut réduire le monde à un aéroport, voilà le problème.

Hunyadi, 2023:120

C’est le nominalisme qui me permet de le discuter

La victoire de l’individu que permet l’éthique des droits fonde, en même temps, la mise en danger permanente de cet individu, à la merci de la permanence des rapports de force que crée l’illusion d’une égalité des libertés individuelles.

Allégeance aux personnes (par contractualisation), allégeance au système (par effet réversif de l’individualisme) : la grande leçon à tirer de ce double constat, c’est que l’individualisme de l’éthique des droits entraîne lui-même des effets systémiques, non choisis, qui au final se répercutent lourdement sur l’individu (Hunyadi, 2023:58).

L’éthique des droits a été créée positivement émancipatrice. Elle le reste, là où la dignité humaine et les individus ne sont pas respectés.

Ce qui pose désormais problème, c’est que les effets qu’elle a engendrés, et qu’elle engendre toujours, la dépasse, incapable qu’elle est de les résoudre.

L’ère du numérique – que nous vivons – et la tyrannie de l’intelligence artificielle – que nous nous apprêtons à vivre – après avoir aggravé la situation, ne vont pas contribuer à la simplifier.

C’est peut-être le moment de nous souvenir du principe de mentor politique de Jacques Chirac, Henri Queuille : « Il n’est aucun problème assez urgent au politique qu’une absence de décision ne puisse résoudre. » Si seulement l’éthique des droits ne ressortait que du politique !

La notion d’« effet réversif »

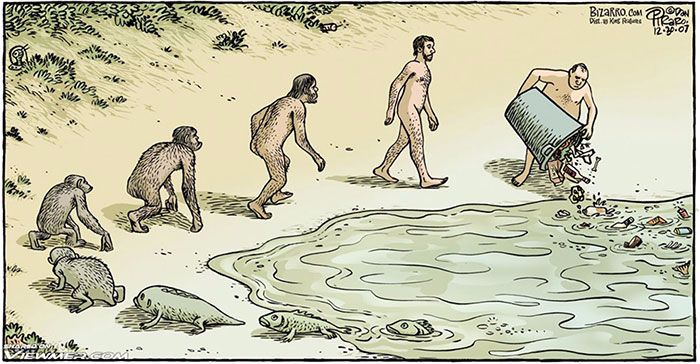

Marc Hunyadi emprunte à l’historien des sciences, spécialiste de Darwin, Patrick Tort la notion d’effet réversif, pour décrire l’contre productivité de l’éthique des droits, telle qu’elle découle de la notion d’individualisme. Et souvenons-nous de Paul Jorion qui dit que l’homme n’est pas un prédateur, mais un colonisateur opportuniste.

Dans un environnement d’individualisme et de rapports de force permanents, il est peut-être bon de citer à nouveau Patrick Tort : « La sélection naturelle, principe directeur de l’évolution impliquant l’élimination des moins aptes dans la lutte pour l’existence, sélectionne dans l’humanité une forme de vie sociale dont la marche vers la « civilisation » tend à exclure de plus en plus, à travers le jeu lié de la morale et des institutions, les comportements éliminatoires. En termes simplifiés, la sélection naturelle sélectionne la civilisation, qui s’oppose à la sélection naturelle. » (Tort, Patrick, 1997, Darwin et le darwinisme).

Ethiquette : Petite morale, très souple et qui peut se coller facilement sur le moindre bagage.

Aymé Shaman, en cabine